Il fantasma del gigante passato

![]() Bentornati al Volo del Dodo, il blog che non si lamenta delle settordici pubblicità su Star Wars perché, durante il resto dell’anno, se ne deve beccare un quarantaliardo sulla Champions League. Ok quelle con Pif si potevano evitare ma il punto rimane. Spero abbiate ricevuto in regalo un cagnolino di pile che si scalda al microonde per le feste perché oggi si parla di quanto siamo marci dentro. Non fuori. Fuori siamo FIAMMANTI E CROMATI.

Bentornati al Volo del Dodo, il blog che non si lamenta delle settordici pubblicità su Star Wars perché, durante il resto dell’anno, se ne deve beccare un quarantaliardo sulla Champions League. Ok quelle con Pif si potevano evitare ma il punto rimane. Spero abbiate ricevuto in regalo un cagnolino di pile che si scalda al microonde per le feste perché oggi si parla di quanto siamo marci dentro. Non fuori. Fuori siamo FIAMMANTI E CROMATI.

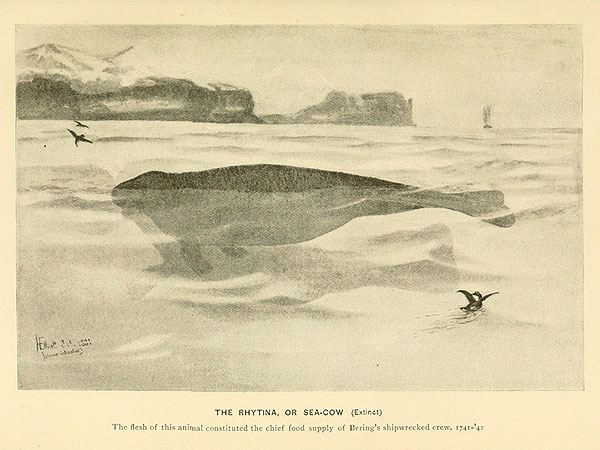

Un lamantino (Trichechus manatus) impegnato ad essere meglio di voi. Immagine Ramos Keith, U.S. Fish and Wildlife Service

È il 3 gennaio, una giornata come le altre all’acquario di Genova. Sotto di me, oltre al ponticello che permette al pubblico di camminare, c’è una grande vasca di acqua tiepida. L’umidità è leggeremente più alta rispetto al resto dell’edificio e il tizio al mio fianco odora come se si fosse fatta un bagno nel deodorante. Non importa. Mi sporgo dalla balaustra per vedere meglio, dopotutto sono qui solo per uno motivo: vedere i mammiferi che, insieme ad un piccione estinto, hanno dato tanto a questo blog. Eccolo. Tra le foglie di insalata che galleggiano a pelo d’acqua fanno improvvisamente capolino due grandi narici: un lamantino. Quando dico “improvvisamente” non prendetemi alla lettera, la velocità del lardoso animale è assimilabile a quella di una qualsiasi segreteria universitaria. Il lamantino si muove come se fosse circondato da marmellata, Il senso di pace e di menefreghismo nei confronti del mondo esterno trasmessi da questo animale sono incomparabili. Il bambino accompagnato dal testimonial dell’Axe corre sul ponticello per vedere meglio l’animale, è esaltato dalle sue dimensioni; in effetti il lamantino impressiona, sarà lungo 3 metri e pesante parecchi chili. Ma non è nemmeno paragonabile a ciò che il pargolo avrebbe potuto vedere se fosse nato anche solo poco tempo fa.

Le isole del Commodoro sono un piccolo arcipelago dimenticato da Dio nel Mare di Bering, al largo della penisola della Kamčatka, dove a gennaio, di notte, ci sono mediamente -30°. Questa ridente località deve il suo nome al Commodoro Vitus Jonassen Bering, un danese che qui tirò le cuoia nel 1741 dopo il naufragio della nave su cui si trovava. Nonostante VJB abbia posseduto un faccione sicuramente interessante, è di un suo compagno di viaggio che andremo a parlare oggi: Georg Wilhelm Steller. Georg era un medico, botanico e zoologo tedesco che decise di fare una darwinata unendosi ad una spedizione in Alaska capitanata da Bering. Durante la sua permanenza nel congelatore del mondo, Steller scoprì un botto di specie nuove e decise, modestamente, di lasciare in loro un segno del suo passaggio. Oggi, nei posti visitati dalla spedizione di Bering, possiamo trovare l’edredone di Steller (Polysticta stelleri), la ghiandaia di Steller (Cyanocitta stelleri), il leone marino di Steller (Eumetopias jubatus) e l’aquila marina di Steller (Haliaeetus pelagicus). Si narra che George passasse i giorni di navigazione toccando cose sulla barca al grido di <Mio! Mio! Tutto mio>. Durate il viaggio di ritorno però la nave si arenò presso le isole del Commodoro, precisamente su quella che oggi è conosciuta come l’isola di Bering. Qui i naufraghi dovettero trascorrere diversi mesi e vennero decimati da uno dei classici amici dei pirati di tutto il mondo: lo scorbuto. Forti delle loro lauree al DAMS, gli ufficiali di bordo rifiutarono addirittura le cure a base di bacche e vegetali che Steller cercava di somministrare loro. Dopo che anche Bering morì, i sopravvissuti, tra cui Steller, riuscirono a costruire un’ imbarcazione di fortuna e lasciarono l’isola salvandosi.

Perché vi ho regalato questo breve trailer di In the Heart of the Sea 2?

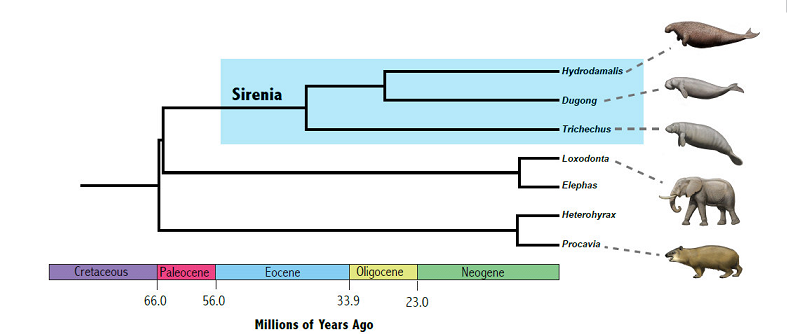

Una vecchia illustrazione di un vecchio gigante. Immagine “Our Arctic Province : Alaska and the Seal Islands by Henry W. Elliot; New York, C. Scribner’s sons, 1886”

Perché durante tutta la sua permanenza nell’isola di Bering, nonostante il piccolo inferno di ghiaccio che lo circondava, Steller non smise mai di essere un naturalista. Nel libro che scrisse basandosi sulle osservazioni di allora, Ho dimenticato i guanti sono un cretino De Bestiis Marinis, troviamo la descrizione di alcune specie che oggi conosciamo bene, ma anche quella di un enorme sconosciuto. Con i suoi 10 metri di lunghezza, 10000 chili di peso e ricoperta da un qualcosa di “più simile alla corteccia di una antica quercia che alla pelle di un animale”, nessuna specie scoperta da Georg affascina quanto quella che apre il suo libro: la ritina di Steller (Hydrodamalis gigas). La ritina non era altro che il sirenide più grande mai incontrato dall’uomo, uno dei mammiferi più massicci ad aver mai abitato il Pianeta, un gigante nascosto nei mari del 1740.

A me ‘sta cosa delle bestie giganti, lo sapete, mi intriga da sempre. Viviamo ad un tiro di schioppo da un’epoca in cui condividevamo il Pianeta con animali del calibro del megalocero, del megaterio e del gliptodonte. Meno di 4000 anni fa, mentre noi stavamo ancora tutti in fissa per le costruzioni a punta in Egitto, gli ultimi mammut si estinguevano sull’isola di Wrangel. Non mi urta più di tanto non vedere un anchilosauro dal vivo, non ho mai avuto chances, ma con i grandi mammiferi la storia è diversa.

Io sto superlamantino non l’ho incontato per poco.

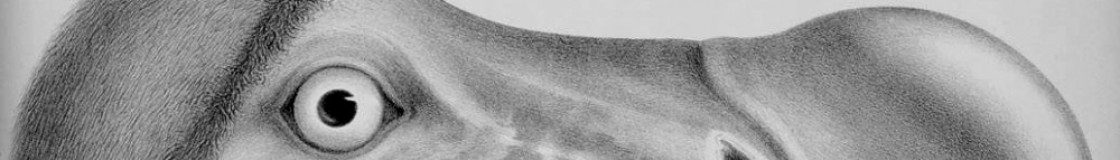

Beh, tecnicamente la ritina era più simile ad un dugongo che ad un lamantino. Analisi del DNA mitocondriale raccolto dalle sue ossa hanno classificato Il genere Hydromalis all’interno della famiglia Dugongidae, mentre i lamantini (Trichechus sp.) stanno per i cavoli loro. Come i dugonghi, la ritina nuotava pigramente in acqua salata e, sempre come i suoi cugini sopracitati, probabilmente non ha provato gioia nell’incontrarci. Nel 1768, meno di 30 anni dopo la prima descrizione di Steller, l’ultima ritina moriva nelle fredde acque del Mare di Bering. Che è successo? Beh, lascerò che sia lo stesso Steller a fare da Capitan Ovvio:

Quando arriva l’alta marea [le ritine] arrivano così vicino alla costa che le ho spesso cacciate con il mio bastone o la mia lancia. A volte le ho addirittura accarezzate con la mano. Quando vengono colpite non fanno nulla se non allontanarsi dalla costa, salvo tornare quando si dimenticano del dolore[…]Questi animali sono estremamente voraci e mangiano di continuo. A causa della loro brama mantengono costantemente la testa sott’acqua, senza prestare attenzione alla loro sicurezza. Di conseguenza un uomo in barca, o che nuota nudo, può muoversi tra loro senza pericolo scegliendo con tranquillità il bersaglio da colpire.

Afrotheria è un superordine dei mammiferi in cui, in parole povere, ci stanno solo animali splendidi. Volete gli elefanti? Ci sono. Vi serve l’oritteropo? Eccolo. Immagine Springer et al. 2015

Tralasciamo per un secondo come Steller apprezzasse la mancanza di vestiti nei suoi cacciatori di sirenidi. Queste erano bestie enormi e pesanti svariate migliaia di chili, ma si erano probabilmente evolute in un ambiente privo di cacciatori organizzati come noi. A questo punto la storia sembra già scritta: troviamo un animale praticamente inerme e lo sterminiamo perché ci serve cibo. O perché è pieno di roba che usiamo per i profumi. O perché crediamo che le sue ossa triturate e usate come collirio durante una notte di luna piena possano curare l’alluce valgo.

NO!

Gioite, o miei conspecifici, perché io sono qui oggi a dirvi che forse la storia non è andata così. Oggi è il giorno in cui l’umanità si unisce sotto un’unica bandiera, accomunata dal grido di “Noi non l’abbiamo cacciata a morte la ritina di Steller!”

No.

Nossignore.

Non noi.

Non solo, almeno.

Probabilmente avevamo già condannato Hydromalis in un’altra maniera.

Tutti i sirenidi viventi sono strettamente erbivori e, molto probabilmente, anche la ritina non faceva eccezione. L’unica fonte di vegetali che poteva sostenere un buon numero di ritine in mare era rappresentata dalle macroalghe e, in particolare, quelle appartenenti all’ordine Laminariales comunemente conosciute come kelp. Ora, queste alghe sono abbastanza diffuse in tutti i mari temperati ma questo non vuol dire certo che siano invincibili. In particolare le praterie di kelp sono vittima di quell’animaletto che, inspiegabilmente, un sacco di gente ama mangiare con gli spaghetti: i ricci di mare. No, sul serio, è come mangiarvi della pasta con le stelle marine signori. Comunque sia ai ricci di mare il Kelp piace un casino e, se la loro popolazione è molto numerosa, possono far sparire un sacco di alghe in poco tempo. Fortunatamente c’è qualcuno che protegge il kelp dal sovrasfruttamento, un animaletto che ha colpito anche youtube con la stessa forza di PSY: la lontra marina (Enhydra lutris). L’effetto delle lontre sulle coste moderne è stato studiato un pacco in ecologia. Dove ci sono questi baffuti mammiferi il numero di ricci è controllato e le alghe prosperano, se le lontre spariscono… beh, avete capito.

Ai tempi di Steller le lontre erano di casa nelle Isole del Commodoro, permettendo probabilmente la sopravvivenza di una quantità di kelp sufficiente a soddisfare le esigenze della popolazione locale di Hydromalis. Sfortunatamente questi animali hanno anche un grosso problema: sono ricoperti da una simpatica pelliccina. Solo nella Columbia Britannica, nell’arco di 150 anni, circa 55000 esemplari di lontra marina sono stati cacciati per questo. La tratta delle pelli di lontra nel Pacifico cominciò nel 1743 e non abbiamo realmente idea di quanto tempo ci abbia messo a decimare la popolazione delle Commodoro, possiamo solo fare una stima. Se gli esemplari dell’Isola di Bering hanno subito lo stesso sfruttamento delle comunità di lontre in altri posti colpiti da caccia intensiva la loro popolazione si era virtualmente estinta nel 1753.

Lontre marine e cuccioli. So che è giocare sporco, ma un goal a porta vuota non si rifiuta mai. Immagine Wikimedia Commons

Naturalmente la comunità di kelp, anche senza lontre, non cambia dall’oggi al domani; probabilmente le ritine si sono trovate senza roba da mangiare gradualmente. E questo è un problema, studiare la risposta di una popolazione estinta alla privazione di cibo non è facile. Fortunatamente possiamo prendere la cosa che al momento è più simile a una ritina, un dugongo (Dugong dugong), e vedere come se la cava se messo a dieta. È quello che hanno fatto in un recente articolo James Estes, Aexander Burdin e Daniel Doak. Partendo da una popolazione di 1500 ritine/dugonghi in buona salute nel 1750 e simulando una graduale perdita di cibo (non hanno DAVVERO tenuto dei dugonghi a stecchetto dai) si è visto che la popolazione di ritine delle Commodoro si sarebbe ridotta ad un singolo esemplare nel 1968. Naturalmente, quando non c’è cibo, gli animali che possono farlo migrano e le ritine probabilmente non sono state da meno. A più di 400 chilometri dalle Commodoro ci sono le Isole Aleutine e qui si raccontano ancora storie di caccia ai lamantini giganti, aneddoti risalenti forse a poco tempo dopo la loro scomparsa dalle Commodoro. Ma nemmeno questi pochi superstiti riuscirono a sfuggire alla combo caccia/mancanza di cibo.

Ed eccomi qui a guardare una delle cose più simili ad un ritina che potrei mai osservare in vita mia. La gente si sta diradando, le foche e i delfini danno obiettivamente più soddisfazione ad un bambino, e magari ne convinceranno addirittura qualcuno a scegliere biologia al posto di economia aziendale quando verrà il momento. Ci conto. Il lamantino è sempre lì a brucare la sua insalata con una lentezza disarmante. C’è un motivo se questi animali sono nella lista rossa dello IUCN. Il mondo non è un posto lamantino-friendly, ora come non lo era qualche centinaio di anni fa. Eppure anche un naturalista tedesco naufragato su una gelida isola, probabilmente, vedeva qualcosa di più nei sirenidi quando descrisse la cattura di una femmina di ritina:

Il maschio, dopo aver tentato invano con tutta la propria forza di liberarla, la seguì fino alla riva, anche dopo che noi lo colpimmo ripetutamente e che la femmina morì […] Quando arrivammo, il giorno seguente di buon mattino per tagliare la carne e portarla a casa, trovammo il maschio ancora lì ad aspettare.

FONTI

Estes JA, Burdin A, & Doak DF (2015). Sea otters, kelp forests, and the extinction of Steller’s sea cow. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America PMID: 26504217

che storia triste, ma scritta in maniera simpatica!

Sapevo la storia della vacca marina di Steller (che fa sempre ridere come nome) ma la concatenazione con la lontra non la conoscevo.

Grazie per l’articolo!

E non disperare, quando faremo jurassic park faremo una vasca anche per loro.